Релаксаційний генератор — генератор коливань, пасивні та активні нелінійні елементи якого не мають резонансних властивостей.

Релаксационный генератор

Принцип работы релаксационного генератора основан на поведении физической системы, возвращающейся к равновесию после того, как оно нарушится. То есть, динамическая система в виде генератора, непрерывно рассеивает свою внутреннюю энергию. Обычно система возвращается к своему естественному равновесию, однако, каждый раз, когда она достигает некоторого порога, находящегося достаточно близко к равновесному состоянию, механизм работы сообщает ей дополнительную энергию. Таким образом, поведение генератора характеризуется длительными периодами рассеивания энергии, со следующими за ними короткими импульсами. Период колебаний зависит от времени, который необходим системе, что бы успокоится после нахождения в возмущённом состоянии до порога, при котором произойдёт следующее возмущение.

Реализация

Многие электронные релаксационные генераторы запасают энергию в конденсаторе, а затем периодически рассеивают эту энергию, в результате чего возникают колебания. Например, конденсатор может заряжаться до тех пор, пока напряжение на нём не достигнет некоторого порогового напряжения, достаточно близкого к напряжению питания. В этот момент конденсатор может быть быстро разряжен (например, короткозамкнут). Кроме того, каждый раз, когда конденсатор достигает порога, напряжение заряжающего источника может быть переключено из положительного в отрицательное, или наоборот. Во всех таких ёмкостных релаксационных генераторах период колебаний зависит от скорости разряда конденсатора. Реализации этих двух типов релаксационных генераторов будет рассмотрена далее, но релаксационные генераторы не обязательно могут быть электронными. Любой генератор, колебания которого приводятся в действие системой, которая почти всегда рассеивает энергию можно назвать релаксационным генератором.

Релаксационный генератор Пирсона-Ансона

Этот генератор может быть реализован с ёмкостной или резистивно-ёмкостной интегрирующей цепью, запитанной от источника постоянного тока или напряжения, и пороговым устройством с гистерезисом (неоновая лампа, тиратрон, динистор или однопереходный транзистор), подключённых параллельно с конденсатором. Конденсатор заряжается от источника напряжения, что вызывает рост напряжения на нём. Пороговое устройство не проводит ток до тех пор, пока напряжение на конденсаторе не достигает порога переключения. Как только порог переключения достигнут, проводимость порогового устройства возрастает лавинообразно из-за присущей положительной обратной связи, в результате чего быстро разряжается конденсатор. Когда напряжение на конденсаторе падает до некоторого нижнего порога, устройство прекращает проводить ток и конденсатор начинает заряжаться вновь, и далее цикл повторяется до бесконечности.

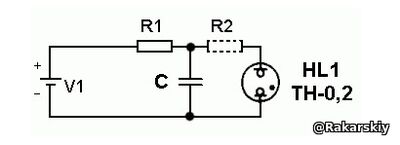

Рис.1. Типичная схема релаксационного генератора Пирсона-Ансона

Если пороговым элементом является неоновая лампа, то схема также даёт вспышки света с каждым разрядом конденсатора. Пример с неоновой лампой изображён на рисунке 1 в классической схеме, описывающей эффект Пирсона-Ансона. Продолжительность времени разрядки может быть увеличена путём подключения дополнительного резистора последовательно с пороговым элементом. Два резистора образуют делитель напряжения, так что дополнительный резистор должен иметь достаточно низкое сопротивление, чтобы неоновая лампа могла достичь нижнего порога переключения.

Когда в качестве триггера используется неоновая лампа или тиратрон, то часто последовательно с ними в схему добавляют второй резистор номиналом от десятков до сотен Ом для ограничения тока разряда конденсатора. Это предотвращает распыление покрытия электродов неоновых ламп и предохраняет тиратроны от повреждений в результате прохождения большого тока через электроды.

http://radiopolyus.ru/generatory/31-generatory/129-generatory-relaksaczionnyx-kolebanij

Генератор на фоторезисторе

Радио 1968 №5

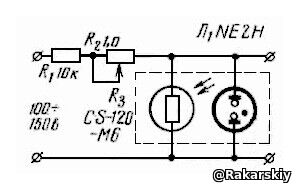

Простейший релаксационный генератор можно собрать из трёх элементов: переменного резистора, фоторезистора и неоновой лампочки. Обратная связь в таком генераторе - оптическая между фоторезистором и неоновой лампочкой. Поджиг последней приводит к уменьшению сопротивления фоторезистора. Падение напряжения на нём снижается до величины меньшей, чем напряжение горения лампочки - она гаснет. Последующее увеличение сопротивления фоторезистора увеличивает падение напряжения на нём до величины большей напряжения зажигания неоновой лампы - она загорается и т.д.

Частота колебаний такого генератора изменяется в широких пределах изменением напряжения источника питания и величиной сопротивления резисторов R1+R2. Для обеспечения максимальной обратной связи лампочка и фоторезистор помещаются в светопроницаемый футляр.

Popular Electronics, 1965, том 23, №2.

От редакции. Работоспособность такого такого генератора была проверена на отечественных элементах: неоновой лампе МН-6 и фоторезисторе ФС-К1.

------------------------------------

-------------------------

ПРОСТОЙ ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ

ЮТ Для умелых рук 1974 №1

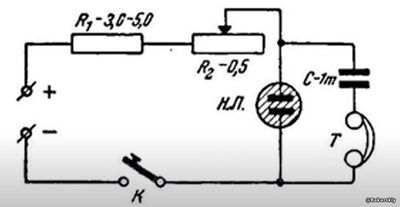

Схема генератора приведена на рисунке. В основу его работы положен принцип ударного возбуждения колебаний в резонансном контуре. На этом принципе основана, например, работа механизма рояля, пианино. Звук в этих инструментах вызывается ударами специального молоточка по струне, настроенной на определенную частоту.

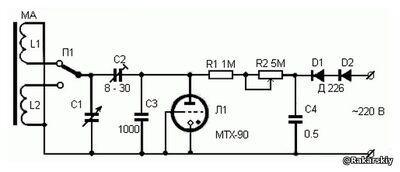

В нашем приборе колебательный контур образован катушкой L1 (или L2) и конденсатором С1. Роль молоточка, ударяющего по колебательному контуру, выполняет генератор релаксационных колебаний на тиратроне МТХ-90. Управляющий электрод тиратрона соединен с катодом, то есть он работает как диод.

Такой газонаполненный диод обладает замечательным свойством. Пока напряжение на его электродах мало (меньше так называемого напряжения зажигания), он не проводит электрического тока. Если увеличить напряжение, диод "зажигается" и проводит электрический ток. При этом внутри, между электродами, будет светиться красным светом наполняющий его неон.

Загоревшись, МТХ-90 сохраняет проводимость и при напряжениях, меньших напряжения зажигания. Разность между напряжениями зажигания и погасания может быть весьма большой - 20-150 в.

Для того чтобы обеспечить прерывистое зажигание тиратрона, параллельно ему включен конденсатор С3. Он заряжается через резисторы R1 и R2 довольно медленно, а разряжается через тиратрон быстро. Ток, протекающий по

резисторам R1 и R2, не может поддерживать горение тиратрона. Когда напряжение на конденсаторе упадет ниже напряжения погасания, тиратрон погаснет. Конденсатор снова будет заряжаться. Меняя величину резистора R2, можно менять частоту вспышек тиратрона от 600 до 2000 раз в секунду...

Вместе с конденсатором С3 заряжается и разряжается конденсатор С2. Он включен параллельно С3 через колебательный контур L1C1 или L2C1.

Когда загорается тиратрон, конденсатор С2 разряжается через контур; в контуре возникают затухающие электрические колебания. Этот процесс повторяется 600-2000 раз в секунду. Частота собственных колебаний контура зависит от величины индуктивности катушки L1 (L2) и емкости конденсатора C1. В нашем случае она меняется в пределах 150-415 или 520-1600 кГц в зависимости от положения переключателя П1.

Связь прибора с исследуемым приемником производится с помощью магнитной антенны, на стержне которой намотаны катушки L1 и L2.

Питание прибора производится от сети переменного тока напряжением 220 в через выпрямитель. Он собран по однополупериодной бестрансформаторной схеме. Применение бестрансформаторной схемы безопасно, так как в приборе нет выходных клемм, связанных с проводами сети.

Конструкция и детали. Конструктивно прибор лучше всего оформить, используя корпус, переменный конденсатор, магнитную антенну и переключатель какого-либо малогабаритного транзисторного радиоприемника, имеющего диапазон длинных и средних волн. Все детали схемы размещаются в корпусе. Тиратрон МТХ-90 следует разместить так, чтобы был виден торец его баллона. Свечение тиратрона будет служить индикатором включения.

Вместо МТХ-90 можно применить динистор, например КН-102Д, КН-102Ж, КН-102И. Мощность прибора в этом случае будет больше, но для индикации включения прибора придется поставить отдельную неоновую лампочку.

Если ограничиться только одной частотой модуляции, то резистор R2 можно не ставить, а необходимую величину R1 подобрать при настройке прибора.

Конденсатор С3 лучше взять керамический или слюдяной, емкостью 910-1300 пф, с рабочим напряжением не менее 400 в. Магнитная антенна и контурные катушки берутся готовые от промышленного приемника. Переменный конденсатор С1 должен иметь максимальную емкость 250-500 пф.

Настройка прибора. Настраивать прибор можно с помощью транзисторного приемника с магнитной антенной. Прибор размещают рядом с приемником. Приемник настраивают на частоту 150 кГц (2000 м). Переменный конденсатор прибора ставят в положение максимальной ёмкости. Перемещая катушку L1 по стержню магнитной антенны прибора, добейтесь максимальной громкости звучания приемника. Если она будет очень велика, приёмник следует отодвинуть от прибора.

Прежде чем закреплять катушку L1 на стержне магнитной антенны приёмника, следует убедиться, что частота прибора соответствует 150 кГц. Для этого расстройте приемник в обе стороны от 150 кГц. Громкость сигнала на выходе приемника в обоих случаях должна падать.

Затем устанавливают стрелку приёмника на следующее калиброванное деление. Меняя ёмкость конденсатора прибора, настройте его на частоту приемника. Это значение частоты отмечают на шкале прибора. Таким же образом находят и остальные деления шкалы прибора.

Калибровку шкалы средних волн следует начинать с частоты 520 кГц.

Правильно настроенный прибор должен перекрывать диапазон не менее чем 150-415 и 520-1600 кГц.

Работа с прибором при настройке приемника. На приборе и настраиваемом

приёмнике включите соответствующий диапазон. Поставьте прибор возможно ближе к магнитной антенне приемника. Установите конденсатор приёмника в среднее положение. Меняя настройку прибора, добейтесь, чтобы тон его модуляции прослушивался в динамике приёмника. Если звук будет очень громким, отодвиньте прибор от магнитной антенны приемника. Меняя настройку прибора в сторону уменьшения его несущей частоты, подстраивайте под него приемник.

При этом возможны три случая:

1. Приемник принимает частоту 150 (520) кГц; его конденсатор переменной ёмкости стоит в положении максимальной ёмкости - индуктивность контурной катушки выбрана правильно.

2. При максимальной емкости конденсатора приёмник настраивается на частоту, большую чем 150 (520) кГц, - индуктивность контура мала, и её следует увеличить.

3. Контур настраивается на частоту 150 (520) кГц не при максимальной ёмкости конденсатора - индуктивность) контура велика, и ее надо уменьшить.

В небольших пределах изменить индуктивность контура можно, передвигая (катушку по стержню магнитной антенны.

После настройки низкочастотного конца диапазона проверяют настройку его высокочастотного конца. Если при настройке приемника на частоту 415 (1600) кГц ёмкость конденсатора не будет минимальной, параллельно контурной катушке нужно включить добавочный конденсатор.

Э. ТАРАСОВ Рис. Г. КАРПОВИЧ

-------------------------------------------------------

Тиратрон тлеющего разряда.

Тиратрон тлеющего разряда — это трех- или четырех электродный прибор, в котором используется тлеющий разряд. В тиратроне кроме анода и катода имеются электроды, позволяющие управлять моментом зажигания. В зависимости от числа дополнительных электродов, их формы и взаимного расположения управление процессом зажигания оказывается различным.

В трехэлектродном тиратроне (МТХ-90) управляющий электрод, который в дальнейшем будем называть управляющей сеткой С, выполняют в виде кольца, диафрагмы или цилиндра (рис. 11-6,а). Катод (К) имеет форму цилиндра, внутренняя поверхность которого активируется цезием. Анод (А) в форме штырька помещают в стеклянный чехол так, чтобы открытым оставался только торец, вставленный в отверстие кольца, выполняющего роль управляющей сетки. В качестве наполнителя используют неон (иногда водород) при давлении (Р=10-1 – 10-2 Па).

В рабочей схеме (рис. 11-6,б) к аноду через ограничительный резистор Rогр подают напряжение Uа≈Еа которое больше напряжения горения нормального тлеющего разряда, но меньше напряжения зажигания (при отсутствии тока сетки) Ua.тл≤Uа≤Uа.з при Iс=0. Поэтому в исходном состоянии тиратрон погашен.

К сетке через ограничительный резистор R'огр подводят положительное напряжение, которое вызывает тихий самостоятельный разряд - между сеткой и катодом.

С увеличением тока разряда сетки увеличивается объем междуэлектродного пространства, заполненный газоразрядной плазмой. В результате увеличения концентрации ионов в междуэлектродном пространстве, а также из-за электрического поля между анодом и приблизившейся к нему газоразрядной плазмой при определенном токе разряда сетки возникает тлеющий разряд между анодом и катодом. Так как напряжение зажигания зависит от тока сетки, то такие тиратроны получили название тиратронов с токовым управлением.

Основной характеристикой тиратрона является пусковая характеристика Ua.з= (Ic) устанавливающая связь напряжения зажигания с минимальным значением тока сетки, при котором происходит зажигание (рис. 11-6,в),

Вследствие зависимости процесса зажигания от ряда неконтролируемых условий, а также из-за разброса параметров однотипных тиратронов пусковую характеристику в справочниках обычно представляют в виде пусковой области. Любые точки, лежащие над пусковой областью, соответствуют условиям зажигания. Точки под пусковой областью соответствуют погашенному состоянию (если тиратрон не был ранее зажжен). После зажигания тиратрона его анодное напряжение Ua.тл в очень широких пределах не зависит от анодного тока (а также от тока сетки). Погасить зажженный тиратрон можно лишь кратковременным уменьшением анодного напряжения до значения Ua≤Uа.тл или просто разрывом анодной цепи на время, достаточное для деионизации газа.

а б в

Рис. 11.6. Схематическое устройство трехэлектродного тиратрона с холодным катодом (а),

схема включения (б), пусковая характеристика тиратрона МХТ-90 (в).

Источник: http://zpostbox.ru/relaxation_oscillator.html |